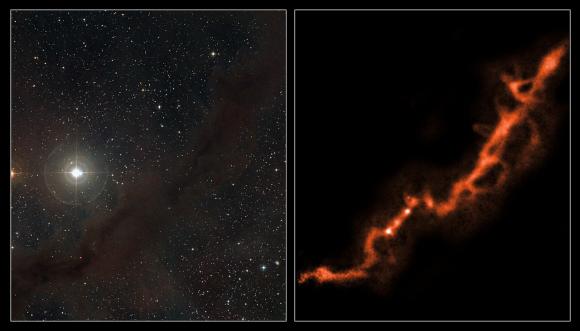

Dunkelwolken wie der berühmte Pferdekopfnebel stellen eindrucksvoll unter Beweis, dass auch die weitgehende Abwesenheit von Licht interessant für (Hobby-) Astronomen sein kann, die ansonsten auf das Licht ferner Objekte angewiesen sind. Im sichtbaren Wellenlängenbereich heben sich diese Wolkengebilde als dunkle Silhouette vor dem Sternenhintergrund oder vor hell leuchtenden Nebeln ab – oft sehen sie wie sprichwörtliche Löcher im Weltraum aus. Auf dem nebenstehenden Bild ist ein nicht ganz so berühmtes Exemplar zu sehen, genauer gesagt handelt es sich um einen Ausschnitt der Taurus-Molekülwolke im Sternbild Taurus (Stier).

Die Taurus-Molekülwolke ist nur ungefähr 450 Lichtjahre von der Erde entfernt, was sie zu einer der nächstgelegenen Sternentstehungsregionen macht – und zu einem besonders interessanten Beobachtungsobjekt für Astronomen. Hobby-Sterngucker können durch ihre Teleskope meist nur die dunklen Filamentstrukturen dieses Objekts erkennen, in denen sich fast keine Sterne zu befinden scheinen. Ihnen fehlt normalerweise schlicht und einfach die richtige (und sehr kostspielige) Ausrüstung, um mehr als nur die dunklen Staubbänder sehen zu können.

Profis wie die Forscher von der Europäischen Südsternwarte in Chile haben dieses Problem nicht. Ihnen stehen zahlreiche Beobachtungsinstrumente zur Verfügung, die auch mit Wellenlängen jenseits denen des sichtbaren Lichts arbeiten. Eines dieser Instrumente ist das Atacama Pathfinder Experiment (APEX) in der chilenischen Atacama-Wüste. Das Radioteleskop registriert elektromagnetische Strahlung im Millimeterbereich und kann dadurch Strukturen sichtbar machen, die dem menschlichen Auge und optischen Teleskopen verborgen bleiben.

Das rund zehn Lichtjahre lange, orange leuchtende Band auf dem Bild ist eine solche Struktur. Die feinen Staubteilchen blockieren zwar das sichtbare Licht von hinter ihnen liegenden Sternen, geben selbst aber eine sehr schwache Wärmestrahlung ab, die hier in Orangetönen farbcodiert ist. Die Wärmestrahlung lässt den Betrachter detaillierte Strukturen innerhalb der Staubfilamente erkennen. Was für Laien einfach nur schön aussieht, gibt Astronomen neue Einblicke in den komplexen Prozess der Sternentstehung. Anhand dieser und anderer Daten können Wissenschaftler auf die dort vorhandenen Umgebungseigenschaften wie Temperatur, Dichte oder chemische Zusammensetzung schließen. So ist es ihnen möglich, kleine Regionen aus Gas und Staub zu lokalisieren, die gerade im Begriff sind, sich unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenzuziehen.

Das ist der Beginn des Sternentstehungsprozesses. Die hellen Knoten im unteren Teil des Filaments deuten darauf hin, dass sich dort schon mehrere Sterne gebildet haben, die jedoch nicht sehr massereich sind. Wäre das der Fall, würde ihre energiereiche, ultraviolette Strahlung die umgebenden Gas- und Staubwolken selbst zum Leuchten anregen, so wie im Orionnebel – das gesamte Erscheinungsbild wäre ein ganz anderes. Der auffallend helle Stern links von der Bildmitte trägt übrigens die Bezeichnung φ Tauri. Er liegt der Erde deutlich näher als das Filament; es besteht daher keine physische Wechselwirkung zwischen den beiden Objekten, beispielsweise in Form von ionisierender Strahlung oder Ähnlichem.

Eine größere Version der Aufnahme gibt es unter:

http://www.eso.org/public/archives/images/large/eso1209eb.jpg

Anmerkung der Redaktion

Die anderen drei Vorschläge für das Astro-Bild der Woche waren:

Bild 1: Der Sternhaufen NGC 6604 und seine Umgebung

Bild 3: Der Emissionsnebel NGC 6188

Bild 4: Die elliptische Galaxie PGC 6240

(THK)

Antworten