Neue Methode baut zelluläre Strukturen aus einfachen Grundstoffen auf: Indem sie sich moderner Produktionstechniken bedient haben, konnten Wissenschaftler vom Scripps Research Institute in Florida eine mikroskopisch kleine Fertigungsstraße bauen, die zellartige Gebilde in Massenproduktion herstellen kann.

Das neuartige computergesteuerte System stellt einen großen Sprung vorwärts im Rennen um die Herstellung komplexer Membranstrukturen von biologischen Zellen aus einfachsten chemischen Grundstoffen dar.

„Die Biologie ist voll von synthetischen Zielen, die Chemiker seit mehr als einem Jahrhundert inspirieren“, sagte Brian Paegel, Assistenzprofessor am Scripps Research Institute und leitender Autor einer neuen Studie, die im Journal of the American Chemical Society veröffentlicht wurde. „Die Gruppe der Lipid-Membranen in Zellen und ihren Organellen erwiesen sich für die Chemiker als entmutigende Herausforderung, die diese Strukturen mit den selben rationalen Lösungsansätzen nachbauen wollten, wie sie bei der Herstellung von kleinen Molekülen verwendet wurden.“

Während die meisten Zellbestandteile wie zum Beispiel Gene oder Proteine schon relativ einfach im Labor hergestellt werden können, wurde bisher nur wenig unternommen, um eine Methode zu entwickeln, Zellmembranen auf einheitliche, automatisierte Weise synthetisieren zu können. Bisherige Versuche waren eher unberechenbarer Natur, ergaben komplizierte Produktmischungen und ineffiziente „Belademöglichkeiten“ bei den entstandenen zellartigen Strukturen.

Die neue Methode verwandelt die vorher so schwierige Synthese von Zellmembranen in einen kontrollierten Vorgang, bei dem sich sogar die Zellgröße anpassen lässt und auch die Fassungsmöglichkeit hoch effizient ist.

Die Membranen, die alle Zellen, Organellen und Vesikel – kleine Bläschen innerhalb der Zelle – umgibt, besteht aus einer doppelten Phospholipidschicht, die als Barriere fungiert, um den Innenraum vom äußeren Medium abzutrennen.

Die neuartige Herstellungsmethode schafft eine Laborversion dieser Doppelschicht, die zu kleinen Gebilden in der Größe von Zellen geformt wird.

„Das Fließbandverfahren ist einfach und aus chemischer Sichtweise her mechanistisch klar“, sagte Sandro Matosevic, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Co-Autor der Studie.

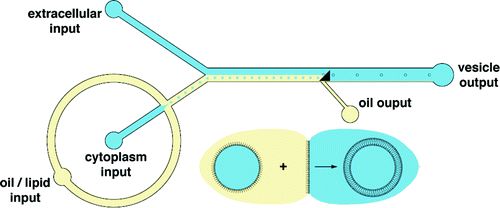

Ein mikrofluider Kreislauf erzeugt Wassertröpfchen in lipidhaltigem Öl. Die Lipid-bedeckten Tröpfchen wandern einen Arm eines Y-förmigen Kreislaufs hinunter und vereinigen sich an der Y-Verbindung mit einem zweiten Wasserstrahl. Die beiden Flüsse aus Tröpfchen in Öl und Wasser wandern dann in parallelen Strömungen auf einen dreieckigen „Wegweiser“ zu.

Dieser Wegweiser lenkt dann die Lipid-bedeckten Tröpfchen wieder in den parallel fließenden Wasserstrom hinein, so wie ein gebogener Damm eine Reihe kleiner Boote in einen anderen Bereich eines Flusses lenken würde. Wenn die Tröpfchen dann noch einmal durch die Öl-Wasser-Schnittstelle kommen, legt sich eine zweite Schicht Lipide um das Tröpfchen und bildet damit die Doppelschicht.

Das Endergebnis ist dann ein fortlaufender Strom gleichartiger zellähnlicher Gebilde.

Diese neu geschaffenen Vesikel haben einen Durchmesser von 20 bis 70 Mikrometer – also ungefähr von der Größe einer Hautzelle bis zum Durchmesser eines menschlichen Haares. Der komplette Herstellungskreislauf passt auf einen Glasbaustein, der gerade einmal die Größe eines Pokerchips besitzt.

Die Wissenschaftler haben außerdem getestet, ob die künstliche Doppelmembran fähig ist, ein prototypisches Membran-Protein zu beherbergen. Da die Proteine auch korrekt in die synthetische Membran eingesetzt werden konnten, war ebenfalls bewiesen, dass sie tatsächlich den Membranen in biologischen Zellen gleichen.

„Membranen- und Kompartmentbildung sind allgegenwärtige Themen in der Biologie“, merkte Paegel an. „Wir erschaffen diese künstlichen Gebilde, um zu verstehen, warum die Chemie der Kompartmentbildung ein Kennzeichen des Lebens ist und wie sie vielleicht therapeutischen Ansätzen zum Durchbruch verhelfen könnte.“

Quelle: http://www.scripps.edu/news/press/20110303paegel.html

(SOM)

Antworten