Ein Astronomen-Team hat mit dem Chandra X-ray Observatory der NASA und dem XMM-Newton-Weltraumteleskop der ESA ausgedehnte Arme aus heißem Gas im Coma-Galaxienhaufen entdeckt. Diese Strukturen erstrecken sich mindestens über eine halbe Million Lichtjahre und liefern Anhaltspunkte darüber, wie der Coma-Galaxienhaufen durch Verschmelzungen von kleineren Gruppen und Galaxienansammlungen gewachsen ist. Der Coma-Galaxienhaufen wurde so zu einer der größten Strukturen im Universum, die durch Gravitation zusammengehalten wird.

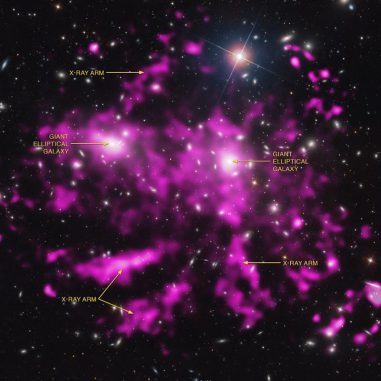

Ein neues Kompositbild zeigt diese spektakulären Arme: Die Chandra-Daten sind pink dargestellt und optische Daten des Sloan Digital Sky Survey erscheinen in weiß und blau. Die Chandra-Daten wurden bearbeitet, um zusätzliche Einzelheiten auf dem Bild erkennen zu lassen.

Die Röntgenemissionen stammen von mehrere Millionen Grad heißem Gas und die optischen Daten zeigen Galaxien in dem Coma-Galaxienhaufen, deren Massen nur zu rund einem Sechstel aus heißem Gas bestehen. Um die Arme hervorzuheben, werden hier lediglich die hellsten Röntgenemissionen dargestellt, aber das heiße Gas ist in dem gesamten Blickfeld präsent. Forscher denken, dass diese Arme höchstwahrscheinlich entstanden, als kleinere Galaxienhaufen ihr Gas durch Gegenwind verloren. Der Gegenwind wird durch die Bewegung des Haufens durch das heiße Gas erzeugt, genau wie der Gegenwind auf einer Achterbahn die Hüte der Mitfahrer wegweht.

Der Coma-Cluster ist ein ungewöhnlicher Galaxienhaufen, weil er nicht eine, sondern zwei elliptische Riesengalaxien nahe seines Zentrums besitzt. Diese beiden elliptischen Riesengalaxien sind wahrscheinlich die Überreste von jedem der beiden größten Galaxienhaufen, die in der Vergangenheit mit dem Coma-Cluster verschmolzen. Die Wissenschaftler deckten in den Daten auch weitere Anzeichen für vergangene Kollisionen und Verschmelzungen auf.

Aufgrund ihrer Länge und der Schallgeschwindigkeit innerhalb des heißen Gases (ca. vier Millionen Kilometer pro Stunde) werden die neu entdeckten Röntgenarme auf ein Alter von etwa 300 Millionen Jahren geschätzt und sie scheinen eine weiche Form zu haben. Das gibt Forschern ein paar Anhaltspunkte über den Zustand des heißen Gases innerhalb des Coma-Clusters. Die meisten theoretischen Modelle erwarten, dass Verschmelzungen zwischen Galaxienhaufen wie jenen im Coma-Cluster starke Turbulenzen erzeugen würden – ähnlich wie Wasser, das von vielen vorbeifahrenden Schiffen aufgewühlt wird. Stattdessen deutet die weiche Form dieser länglichen Arme eher auf einen ruhigen Zustand des heißen Gases in dem Coma-Cluster hin, sogar nach zahlreichen Verschmelzungen.

Für die geringe Menge an Turbulenzen im Coma-Cluster sind wahrscheinlich großräumige magnetische Felder verantwortlich. Die Menge an Turbulenzen in einem Galaxienhaufen abzuschätzen, ist ein anspruchsvolles Problem für Astrophysiker. Forscher haben einen Reihe Antworten gefunden, von denen einige widersprüchlich sind, daher sind weitere Beobachtungen von anderen Galaxienhaufen notwendig.

Zwei Arme scheinen mit einer Galaxiengruppe verbunden zu sein, die etwa zwei Millionen Lichtjahre vom Zentrum des Coma-Clusters entfernt ist. Einer oder beide Arme verbinden sich mit einer größeren Struktur, die in den Daten von XMM-Newton erkennbar ist und sich über mindestens 1,5 Millionen Lichtjahre erstreckt. Hinter einer der Galaxien des Coma-Clusters erscheint zudem ein sehr dünner Schweif. Das ist möglicherweise ein Beleg für Gas, das von einer einzelnen Galaxie abströmt, zusätzlich zu den Gruppen oder Ansammlungen, die dort miteinander verschmolzen.

Die neuen Ergebnisse über den Coma-Galaxienhaufen, die mehr als sechs Jahre Beobachtungszeit mit Chandra einbeziehen, wurden am 20. September 2013 im Journal Science veröffentlicht. Der Erstautor der Studie ist Jeremy Sanders vom Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik in Garching (Deutschland). Die Co-Autoren sind Andy Fabian von der Cambridge University in Großbritannien, Eugene Churazov vom Max-Planck-Institute für Astrophysik in Garching, Alexander Schekochihin von der University of Oxford (Großbritannien), Aurora Simionescu vom Institute of Space and Astronautical Science in Sagamihara (Japan), Stephen Walker von der Cambridge University und Norbert Werner von der Stanford University in Stanford (Kalifornien).

Das Marshall Space Flight Center der NASA in Huntsville (Alabama) leitet das Chandra-Programm für das Science Mission Directorate in Washington. Das Smithsonian Astrophysical Observatory kontrolliert Chandras Wissenschafts- und Flugoperationen von Cambridge (Massachusetts) aus.

Eine größere Version der Aufnahme gibt es unter:

http://chandra.harvard.edu/photo/2013/coma/coma_lg.jpg

Quelle: http://chandra.harvard.edu/photo/2013/coma/

(THK)

Antworten