Ein Team des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) und internationale Kollegen haben mit einem der weltgrößten Teleskope die Umlaufbahn eines Exoplaneten analysiert, der mindestens die vierfache Größe Jupiters besitzt. Die Wissenschaftler konnten die Umlaufbahn des Exoplaneten Beta Pictoris b bestimmen, der etwa 63 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt liegt. Dazu verwendeten sie die verbesserte, kontraststarke adaptive Optik des Gemini Planet Imager. Diese Technik wird manchmal als extreme adaptive Optik (extreme AO) bezeichnet.

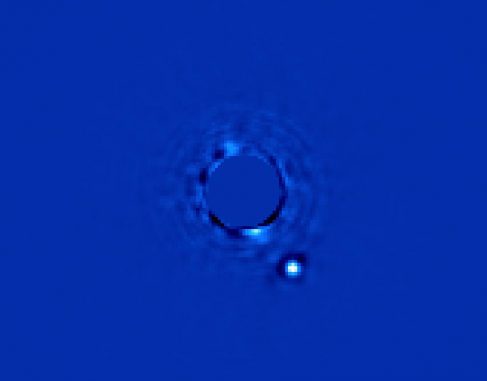

Der Gemini Planet Imager machte ein verblüffend scharfes und helles Bild des Gasriesen Beta Pictoris b mit einer Belichtungszeit von nur einer Minute. Durch die Verwendung einer Aufnahmenserie und nach der Kalibrierung der adaptiven Optik und der Kamera waren die Forscher in der Lage, die Umlaufbahn des Exoplaneten genauer zu bestimmen, indem sie die zwei Scheiben um seinen Zentralstern anschauten. Junge, neu entstandene Sterne sind von Scheiben aus dichtem Gas und Gesteinstrümmern umgeben. Das Team beobachtete, dass der Exoplanet nicht an der Hauptscheibe seines Zentralsterns Beta Pictoris ausgerichtet ist, sondern an einer inneren, verzerrten Scheibe ausgerichtet ist, mit der er möglicherweise interagiert.

„Unser Ziel ist es, zu verstehen, wie sich diese Planetensysteme entwickelt haben“, sagte Lisa Poyneer vom Lawrence Livermore National Laboratory, eine der leitenden Autoren einer Abhandlung, die in einer neuen Ausgabe des Journals Proceedings of the National Academy of Sciences erscheint. „Wenn Beta Pictoris b die Scheibe verzerrt, hilft uns das zu sehen, wie sich die planetenbildende Scheibe in unserem eigenen Sonnensystem vor langer Zeit entwickelt haben könnte.“

Außerdem sagt das Team voraus, dass es gegen Ende des Jahres 2017 eine kleine Wahrscheinlichkeit für einen Transit des Exoplaneten geben wird – das bedeutet, der Exoplanet wird von der Erde aus betrachtet vor seinem Stern vorbeiziehen und dessen Licht teilweise blockieren. Das würde eine sehr genaue Messung der Planetengröße erlauben. Poyneer schlussfolgerte: „Der Gemini Planet Imager misst auch das Spektrum des Exoplaneten und damit seine chemische Zusammensetzung. Zu wissen, woraus er besteht und wie groß er ist, wird uns helfen herauszufinden, wie er entstand.“

Während der vergangenen zehn Jahre hat das Lawrence Livermore National Laboratory ein institutübergreifendes Team für die Entwicklung, die Konstruktion und die Optimierung des Gemini Planet Imager geleitet, der für kontrastreiche Abbildungen genutzt wird, um schwache Exoplaneten oder Staubscheiben in der Nähe von hellen Sternen besser zu untersuchen. Astronomen, darunter ein Team des LLNL, haben direkte Aufnahmen einer Handvoll extrasolarer Planeten gemacht, indem sie astronomische Kameras anpassten, die für andere Zwecke konstruiert wurden. Der Gemini Planet Imager ist die erste komplett optimierte Planetenkamera, die von Grund auf für die Abbildung von Exoplaneten entworfen und an einem der weltgrößten Teleskope angebracht wurde, dem 8-Meter Gemini South Telescope in Chile.

Das Team bewertet momentan, wie gut die adaptive Optik funktioniert und macht notwendige Justierungen, so dass das System sogar noch mehr Exoplaneten abbilden kann. „Das System funktioniert sehr gut und ermöglicht bereits neue Forschungen, aber wir werden seine Leistungsfähigkeit noch weiter verbessern“, sagte Poyneer.

Andere beteiligte Wissenschaftler vom Lawrence Livermore National Laboratory sind Bruce Macintosh (jetzt an der Stanford University), Brian Bauman und David Palmer. Die Forschungsarbeit erschien am 12. Mai in der Onlineausgabe der Proceedings of the National Academy of Sciences.

Quelle: https://www.llnl.gov/news/newsreleases/2014/May/NR-14-05-04.html

(THK)

Antworten