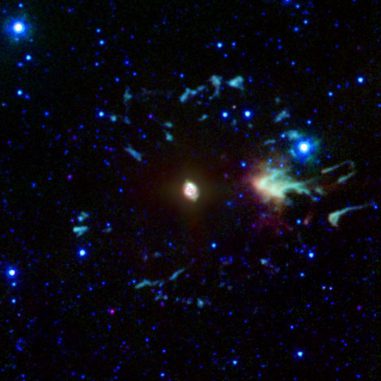

Diese Aufnahme des Weltraumteleskops Spitzer zeigt den sogenannten Katzenaugennebel im Sternbild Draco (Drache). Der Nebel trägt die Katalogbezeichnung NGC 6543 und ist ungefähr 3.300 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt – das entspricht fast der zweieinhalbfachen Entfernung des berühmten Orionnebels. Die beiden Objekte haben allerdings nur den Wortteil „-nebel“ gemeinsam und gehören völlig verschiedenen Objektklassen an.

Während der Orionnebel eine aktive Sternentstehungsregion ist, handelt es sich bei dem Katzenaugennebel um einen sogenannten planetarischen Nebel. Dieser Begriff ist zwar etwas irreführend, wird jedoch aus historischen Gründen immer noch verwendet. Planetarische Nebel hatten in den relativ schwachen Teleskopen des 18. Jahrhunderts große Ähnlichkeit mit den kleinen Scheibchen der damals bekannten Planeten, weshalb man sie zunächst für Planeten hielt.

Mit Planeten haben diese Objekte aber nichts zu tun. Planetarische Nebel stellen das Endstadium im Leben sonnenähnlicher Sterne dar. Wenn solch ein Stern seinen Brennstoffvorrat fast aufgebraucht hat, finden in seinem Innern komplexe physikalische Prozesse statt, die das Gleichgewicht zwischen Strahlungsdruck und Eigengravitation stören. Dadurch dehnt sich der Stern stark aus – er entwickelt sich zu einem Roten Riesen, der um ein Vielfaches größer ist als der ursprüngliche Stern. Nach und nach stößt der Stern seine äußeren Atmosphärenschichten in den interstellaren Weltraum ab. Am Ende bleibt sein sehr heißer, dichter Kern übrig.

Der dichte Kern wird als Weißer Zwerg bezeichnet und gibt immer noch große Mengen Strahlung ab, welche die zuvor abgestoßenen Gashüllen zum Leuchten anregt. Das ist es, was wir dann als planetarischen Nebel beobachten können. Die Lebensdauer eines planetarischen Nebels ist in kosmischen Maßstäben betrachtet jedoch sehr klein. Die abgestoßenen Gashüllen expandieren mit Geschwindigkeiten von bis zu einigen tausend Kilometern pro Sekunde. Das hat zur Folge, dass sie sich nach höchstens ein paar zehntausend Jahren weit genug von ihrem Zentralstern entfernt haben, so dass eine Rekombination des ionisierten Gases stattfinden kann. Es leuchtet nicht mehr und wird für uns nahezu unsichtbar.

Auf dem Astro-Bild der Woche ist der Katzenaugennebel zu sehen, wie er vom Weltraumteleskop Spitzer beobachtet wird. Spitzer registriert aber kein sichtbares Licht wie das menschliche Auge, sondern infrarote Wellenlängen. Die Helligkeit des Zentralbereichs wurde künstlich verringert, um das namensgebende „Katzenauge“ sichtbar zu machen. Gleichzeitig hat man die Helligkeit der deutlich schwächeren äußeren Strukturen angeglichen, um auch sie besser hervorzuheben.

Einige planetarische Nebel können von interessierten Sternguckern sogar selbst beobachtet werden. Das Paradeexemplar, der Ringnebel im Sternbild Lyra (Leier), auch bekannt als Messier 57 oder M57, ist bereits mit einem kleinen Teleskop als gräuliche Ringstruktur erkennbar. Der Hantelnebel (Messier 27) im Sternbild Fuchs (Vulpecula) ist ebenfalls ein planetarischer Nebel, der von Amateurastronomen und Astrofotografen gern als dankbares Beobachtungsobjekt anvisiert wird.

Eine größere Version der Aufnahme gibt es unter:

http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA11827.jpg

Anmerkung der Redaktion

Die anderen drei Vorschläge für das Astro-Bild der Woche waren:

Bild 2: wird nächste Woche zum Astro-Bild der Woche

Bild 3: Der junge Sternhaufen NGC 2362

Bild 4: Die Sternentstehungsregion NGC 346

(THK)

Antworten