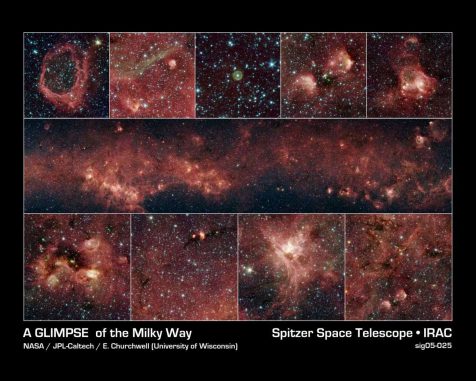

In der Mitte dieser Bildzusammenstellung ist ein Panorama zu sehen, das einen Teil der galaktischen Ebene in infraroten Wellenlängen zeigt. Die Breite des Panoramas am Himmel beträgt etwa neun Grad. Um einen Eindruck von der Ausdehnung des Panoramas zu bekommen: Es entspricht ungefähr der Breite einer Faust am ausgestreckten Arm.

Das Bild basiert auf Daten, die das Weltraumteleskop Spitzer in mehreren infraroten Wellenlängen gesammelt hat. Beobachtungen im infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums haben den Vorteil, dass die Astronomen auf diese Weise auch Strukturen und Prozesse untersuchen können, die in optischen Wellenlängen kaum oder gar nicht beobachtbar sind. Im Gegensatz zu optischen Wellenlängen kann das langwelligere Infrarotlicht auch relativ dichte Staubwolken durchdringen und Informationen über die hinter ihnen ablaufenden Vorgänge preisgeben.

Das Bild entstand im Rahmen des Galactic Legacy Infrared Mid-Plane Survey Extraordinaire Project, das die stellare Aktivität in der Ebene unserer Heimatgalaxie in Form hochauflösender Bilder festhalten soll. Da das Panorama in der ursprünglichen Auflösung über 160 Megapixel umfasst, können einzelne interessante Gebiete am besten betrachtet werden, indem man in das Bild hineinzoomt (siehe die unten verlinkte große Version). Die Detailansichten in der oberen und unteren Reihe heben mehrere solcher Regionen hervor.

Ein Großteil der Sternentstehungsprozesse spielt sich hinter dichten Gas- und Staubwolken ab, so dass sie nicht direkt beobachtet werden können. In Spitzers Infrarotdaten erscheinen sie nach der entsprechenden Bildverarbeitung als rötlich leuchtende Nebelgebilde. Stellenweise sind sie allerdings so dicht, dass nicht einmal der Infrarotblick Spitzers sie zu durchdringen vermag. Die besonders dichten Staubwolken zeigen sich daher als dunkle Filamente, die die sich als Silhouetten vor den helleren Regionen abheben.

Die Detailausschnitte lassen mehrere Sternhaufen erkennen, in denen sich junge und zum Teil sehr massereiche Sterne gebildet haben. Sie leuchten in der Infrarotansicht in gelben, grünen und blauen Farbtönen. Da sie sehr viel energiereiche, ultraviolette Strahlung und starke Sternwinde emittieren, gestalten sie ihre direkte Umgebung aktiv mit: Die benachbarten Gas- und Staubwolken werden regelrecht erodiert. Dabei halten dichtere Nebel der Strahlung und den stellaren Winden länger stand als weniger dichte Gaswolken, was im Laufe der Zeit zur Bildung von blasen- oder ringähnlichen Strukturen führt.

Spitzer hat auf dem Panorama aber nicht nur die Geburt von Sternen eingefangen, sondern auch den Tod eines Sterns. Das mittlere Bild in der oberen Reihe zeigt einen sogenannten planetarischen Nebel. Diese Objekte stellen die letzten Phasen im Leben eines sonnenähnlichen Sterns dar. Der Wasserstoff im Kern des Sterns ging langsam zur Neige. Getrieben von einem nun herrschenden Ungleichgewicht zwischen Gravitation und Strahlungsdruck in seinem Innern, stieß er nach und nach seine äußeren Atmosphärenschichten in den Weltraum ab. Der übrig gebliebene Kern, ein Weißer Zwerg, gibt aber noch so viel energiereiche Strahlung ab, dass er die zuvor abgestoßenen Gashüllen zum Leuchten anregen kann.

Eine größere Version der Aufnahme gibt es unter:

http://photojournal.jpl.nasa.gov/figures/PIA03239_fig1.jpg

Anmerkung der Redaktion

Die anderen drei Vorschläge für das Astro-Bild der Woche waren:

Bild 1: Die Sternentstehungsregion Henize 206

Bild 2: Der sternbildende Nebel NGC 7129

Bild 3: Der Sanduhrnebel im Sternbild Fliege

(THK)

Antworten