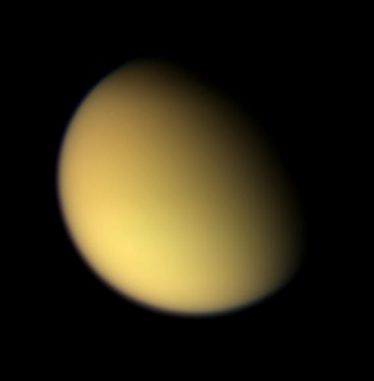

Saturns größter Mond Titan ist eine faszinierende, fremde Welt, die in eine dichte Atmosphäre mit viel Methan eingeschlossen ist. Mit einer durchschnittlichen Oberflächentemperatur von forschen -184 Grad Celsius (rund 90 Kelvin) und etwas weniger als dem halben Erddurchmesser rühmt sich Titan mit Methanwolken und Nebel, genau wie mit Regenstürmen und zahlreichen Seen aus flüssigem Methan. Mit Ausnahme der Erde ist es der einzige Ort im Sonnensystem, der große Flächen aus Flüssigkeit auf seiner Oberfläche besitzt.

Die Ursprünge von vielen dieser Strukturen bleiben für die Wissenschaftler allerdings rätselhaft. Jetzt haben Forscher am California Institute of Technology (Caltech) ein Computermodell von Titans Atmosphäre und seinem Methankreislauf entwickelt, das erstmals viele dieser Phänomene auf relativ einfache und schlüssige Weise erklärt.

Insbesondere erklärt das neue Modell drei verblüffende Beobachtungen auf Titan. Eine Seltsamkeit war, dass Titans Methanseen dazu neigen, sich um seine Pole zu gruppieren und dass es in der nördlichen Hemisphäre mehr Seen gibt als im Süden.

Zweitens: Die Regionen der niedrigen Breiten in der Nähe von Titans Äquator sind als trocken bekannt, es mangelt an Seen und regelmäßigem Niederschlag. Aber als die Huygens-Sonde 2005 auf Titan landete, sah sie Gräben, die durch fließende Flüssigkeiten gestaltet wurden – möglicherweise Abfluss von Regen. Und 2009 entdeckten Caltech-Forscher tobende Stürme, die Regen in die angeblich trockene Region gebracht haben könnten.

Und zuletzt fanden Wissenschaftler ein drittes Rätsel, als sie bemerkten, dass Wolken, die während der vergangenen Dekade – während des Sommers in Titans südlicher Hemisphäre – beobachtet wurden, sich um die mittleren und hohen Breiten im Süden anhäuften.

Wissenschaftler haben verschiedene Theorien vorgeschlagen, um diese Strukturen zu erklären, aber ihre Modelle konnten entweder nicht alle drei Beobachtungen berücksichtigen oder sie mussten dafür auf exotische Prozesse wie kryogene Vulkane zurückgreifen, die Methandampf speien, um Wolken zu bilden. Die Caltech-Forscher sagen dagegen, dass ihr neues Computermodell all diese Beobachtungen erklären kann und das tut es unter Verwendung relativ unkomplizierter und fundamentaler Prinzipien der atmosphärischen Zirkulation.

„Wir haben eine gemeinsame Erklärung für viele der beobachteten Merkmale“, sagt Tapio Schneider, der Frank J. Gilloon Professor of Environmental Science and Engineering. „Sie benötigt keine Kryovulkane oder irgendetwas Geheimnisvolles.“ Schneider hat die Ergebnisse zusammen mit der Caltech-Studentin Sonja Graves, der früheren Caltech-Studentin Emily Schaller (Doktorgrad 2008) und Mike Brown, dem Richard and Barbara Rosenberg Professor und Professor für planetare Astronomie in der Nature-Ausgabe vom 5. Januar veröffentlicht.

Schneider sagt, die Simulationen des Teams seien in der Lage gewesen, die beobachtete Wolkenverteilung zu reproduzieren – was bei vorherigen Modellen nicht der Fall war. Das neue Modell erzeugt auch die korrekte Verteilung der Seen. Methan neige zur Ansammlung in Seen um die Pole, weil das Sonnenlicht dort im Durchschnitt schwächer sei, erklärt er. Normalerweise verdampft Energie von der Sonne flüssiges Methan auf der Oberfläche, aber weil es an den Polen allgemein weniger Sonnenlicht gibt, ist es dort für flüssiges Methan leichter, sich in Seen zu sammeln.

Aber warum gibt es dann mehr Seen in der nördlichen Hemisphäre? Schneider hebt hervor, dass Saturns leicht gestreckte Umlaufbahn bedeutet, dass Titan weiter von der Sonne entfernt ist, wenn Sommer in der nördlichen Hemisphäre ist. Keplers zweites Gesetz besagt, dass sich ein Planet langsamer bewegt, je weiter er von der Sonne entfernt ist, was bedeutet, dass Titan mehr Zeit am fernen Ende seines elliptischen Orbits verbringt, wenn im Norden Sommer ist. Als Folge davon ist der nördliche Sommer länger als der südliche Sommer. Und weil der Sommer die Regensaison in den Polarregionen Titans ist, dauert die Regensaison im Norden länger an. Auch wenn der Sommerregen in der südlichen Hemisphäre intensiver ist – ausgelöst durch stärkeres Sonnenlicht, weil Titan während des südlichen Sommers näher an der Sonne ist – gibt es im Verlauf eines Jahres im Norden mehr Regen, der mehr Seen auffüllt.

Allgemein gesehen sei das Wetter auf Titan allerdings fad und die Regionen nahe des Äquators seien besonders ausdruckslos, sagen die Forscher. Die Jahre können ohne einen Regentropfen vorbeiziehen und die niedrigen Breiten von Titan ausgetrocknet zurücklassen. Es war eine Überraschung, als die Huygens-Sonde Hinweise auf Regenabfluss in dem Gebiet sah. Die Überraschung wurde nur noch größer als Schaller, Brown, Schneider und der damalige Postdoktorand Henry Roe im Jahr 2009 Stürme in derselben, angeblich regenlosen Region entdeckten.

Niemand verstand wirklich, wie diese Stürme entstanden und vorherige Modelle versagten, wenn sie mehr als ein Nieseln erzeugen sollten. Aber das neue Modell war fähig, intensiven Platzregen während Titans Tagundnachtgleichen im Frühling und Herbst zu produzieren – genug Flüssigkeit, um die Art Gräben zu gestalten, die Huygens fand. Mit dem Modell können die Forscher jetzt die Stürme erklären. „Es regnet sehr selten in niedrigen Breiten“, sagt Schneider. „Aber wenn es regnet, dann gießt es in Strömen.“

Das neue Modell unterscheidet sich von vorherigen Modellen darin, dass es dreidimensional ist und Titans Atmosphäre 135 Jahre lang simuliert (äquivalent zu 3.000 Jahren auf der Erde), so dass es ein Gleichgewichtszustand erreicht. Das Modell verbindet die Atmosphäre auch mit einem Methanreservoir auf der Oberfläche und simuliert, wie Methan um den Mond herum transportiert wird.

Das Modell reproduziert erfolgreich, was Wissenschaftler schon auf Titan gesehen haben, aber am aufregendsten ist Schneider zufolge, dass es auch vorhersagen kann, was Wissenschaftler in den nächsten paar Jahren sehen werden. Basierend auf den Simulationen sagen die Forscher beispielsweise voraus, dass die wechselnden Jahreszeiten die Seen im Norden im Laufe der nächsten 15 Jahre ansteigen lassen werden. Sie sagen auch voraus, dass sich binnen der nächsten zwei Jahre Wolken um den Nordpol herum bilden werden. Nachprüfbare Vorhersagen zu machen, ist „eine seltene und schöne Gelegenheit in den planetaren Wissenschaften“, sagt Schneider. „In ein paar Jahren werden wir wissen, wie richtig oder falsch wir liegen.“

„Das ist nur der Anfang“, ergänzt er. „Wir haben jetzt ein Werkzeug, mit dem wir neue Wissenschaft machen können und es gibt eine Menge, was wir tun können und tun werden.“

Die in Nature beschriebene Forschungsarbeit mit dem Titel „Polar methane accumulation and rainstorms on Titan from simulation of the methane cycle“ wurde von einem NASA Earth and Space Science Stipendium und einem David and Lucile Packard Stipendium unterstützt.

Quelle: http://media.caltech.edu/press_releases/13484

(THK)

Antworten