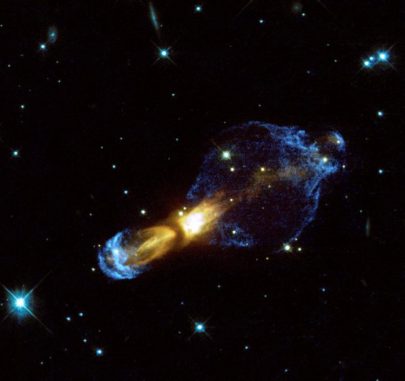

Astronomen wissen, dass große Sterne ihre Existenz als gewaltige, katastrophale Supernovae beenden, wohingegen kleinere Sterne zu planetarischen Nebeln werden – farbenfrohen, leuchtenden Wolken aus Staub und Gas. Einst hielt man sie für größtenteils kugelförmig, aber in den vergangenen Jahrzehnten hat man oft planetarische Nebel beobachtet, die starke, bipolare Jets aus Gas und Staub emittieren. Aber wie entwickeln sich kugelförmige Sterne, um hochgradig asphärische planetarische Nebel zu erzeugen?

Ein Professor der University of Rochester und sein Student schlussfolgern in einer theoretischen Arbeit, dass nur „stark wechselwirkende“ Doppelsterne oder ein Stern und ein massereicher Planet diese gewaltigen Jets hervorbringen können. Die Arbeit wurde diese Woche in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht.

Wenn kleinere Sterne ihren Wasserstoffvorrat verbrauchen, beginnen sie, sich auszudehnen und werden zu sogenannten AGB-Sternen (von Asymptotic Giant Branch = asymptotischer Riesenast). (Anm. d. Red.: Bei dem asymptotischen Riesenast handelt es sich um einen Bereich in Hertzsprung-Russel-Diagrammen, welche eine Beziehung zwischen der Oberflächentemperatur bzw. dem Spektraltyp und der absoluten Helligkeit eines Sterns herstellen. Auch die Hauptreihe, ein etwas populärer Begriff, ist Teil der Hertzsprung-Russel-Diagramme.) Diese Phase im Leben eines Sterns dauert maximal 100.000 Jahre. An einem gewissen Punkt entwickeln sich einige dieser AGB-Sterne, die das letzte kugelförmige Stadium im Leben massearmer Sterne repräsentieren, zu asphärischen, präplanetarischen Nebeln.

„Was verändert diese kugelförmigen AGB-Sterne in nicht-kugelförmige Nebel mit zwei Jets, die in entgegengesetzte Richtungen abgestoßen werden?“, fragte Eric Blackman, ein Professor für Physik und Astronomie an der University of Rochester. „Wir haben versucht, ein besseres Verständnis darüber zu erlangen, was in diesem Stadium passiert.“

Damit sich die Jets in dem Nebel bilden können, müssen die kugelförmigen AGB-Sterne irgendwie asphärisch werden und Blackman sagte, dass dies nach Meinung von Astronomen geschehe, weil AGB-Sterne nicht immer Einzelsterne sind, sondern oft als Teil eines Doppelsternsystem auftreten. Man nimmt an, dass die Jets durch das Abstoßen von Materie erzeugt werden, die zunächst von einem Objekt zu dem anderen gezogen wird und sich in einer sogenannten Akkretionsscheibe sammelt. Es gibt allerdings eine Reihe anderer Szenarien für die Entstehung solcher Akkretionsscheiben.

An allen Szenarien sind zwei Sterne oder ein Stern und ein massereicher Planet beteiligt, aber bis jetzt war ist schwer, irgendein Szenario auszuschließen, weil der „Kern“ der AGB-Sterne (dort, wo die Scheibe entsteht) zu klein ist, um von Teleskopen direkt aufgelöst zu werden. Blackman und sein Student Scott Lucchini wollten herausfinden, ob die Doppelsterne weiter voneinander entfernt und schwach wechselwirkend sein können, oder ob sie nah und stark wechselwirkend sein müssen.

Indem sie die Jets von präplanetarischen und planetarischen Nebeln untersuchten, konnten Blackman und Cucchini die an dem Akkretionsprozess beteiligte Energie und dessen Impuls mit der Energie und dem Impuls des Jets in Zusammenhang bringen. Der Akkretionsprozess liefert letztendlich den Treibstoff für diese Jets. Wenn Masse in einer Schreibe angesammelt wird, verliert sie Gravitationsenergie. Diese Energie wird dann in die kinetische Energie und den Impuls der ausströmenden Jets umgewandelt: Masse wird mit einer bestimmten Geschwindigkeit abgestoßen. Blackman und Lucchini bestimmten die minimale Energie und die minimale Massenbewegung, die der Akkretionsprozess erzeugen muss, um die Eigenschaften der beobachteten Jets zu zeigen. Dann verglichen sie die Anforderungen mit speziellen Akkretionsmodellen, welche die spezifischen Energie- und Massenraten vorhergesagt haben.

Sie stellten fest, dass nur zwei Arten von Akkretionsmodellen diese präplanetarischen Nebel mit Jets erschaffen konnten – an beiden sind die am stärksten interagierenden Doppelsternsysteme beteiligt. Im ersten Modelltyp („Roche lobe overflow“) sind sich die Sterne so nah, dass die Hülle des AGB-Sterns in eine Scheibe um den Begleiter gezogen wird. Beim zweiten Modelltyp („Common envelop“) liegt der Begleiter sogar noch näher und tritt vollständig in die Hülle des AGB-Sterns ein, so dass die beiden Objekte eine gemeinsame Hülle besitzen. Innerhalb der gemeinsamen Hülle können um den Begleiter Scheiben aus Materie des AGB-Sterns mit sehr hohen Akkretionsraten entstehen, oder der Begleiter kann zerstört werden und eine Scheibe um den Kern des AGB-Sterns bilden. Beide Szenarien könnten genug Energie und Impuls bereitstellen, um die beobachteten Jets zu produzieren.

Die Bezeichnung „planetarischer Nebel“ stammt ursprünglich von dem Astronom William Herschel, der die Objekte zuerst in den 1780er Jahren beobachtete und dachte, sie seien neu entstehende Gasplaneten. Obwohl der Name geblieben ist, wissen wir jetzt, dass dies in Wirklichkeit die Endstadien massearmer Sterne sind. Planeten wären nur einbezogen, wenn ein Begleiter in einem der oben genannten Akkretionsszenarien ein sehr großer Planet ist.

„Präplanetarische“ und „planetarische“ Nebel unterscheiden sich in der Art, wie sie Licht abgeben: Präplanetarische Nebel reflektieren Licht, während alte planetarische Nebel aufgrund von Ionisation leuchten, wobei Atome Elektronen gewinnen oder verlieren. Präplanetarische Nebel stoßen zwei Jets aus Gas und Staub ab. Der Staub entsteht in den Jets, wenn die Abströmungen expandieren und abkühlen. Dieser Staub reflektiert das Licht, welches durch den heißeren Kern produziert wird. Planetarische Nebel werden als die weiter entwickelten Stadien von präplanetarischen Nebeln betrachtet. Hier liegt der Kern frei und die von ihm emittierte, heißere Strahlung ionisiert das Gas in den jetzt schwächeren Jets, was wiederum leuchtet.

Die Forschungsarbeit wurde von Fördermitteln (AST-1109285) der National Science Foundation finanziert.

Abhandlungen:

„Using kinematic properties of pre-planetary nebulae to constrain engine paradigms“ in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

http://arxiv.org/abs/1312.5372 – Preprint auf arxiv.org

(THK)

Antworten