Entstehende Planeten sind eine möglicher Erklärung für die Ringe und Lücken, die in Gas- und Staubscheiben um junge Sterne beobachtet werden. Aber diese Theorie hat Probleme mit der Erklärung, warum so selten Planeten bei Ringen gefunden werden. Neue Supercomputersimulationen zeigen, dass sich ein Planet nach der Entstehung eines Rings fortbewegen und den Ring zurücklassen kann. Das untermauert nicht nur die Planetentheorie zur Ringbildung, sondern die Simulationen zeigen auch, dass ein migrierender Planet eine Vielzahl an Mustern produzieren kann, die in den Scheiben tatsächlich beobachtet werden.

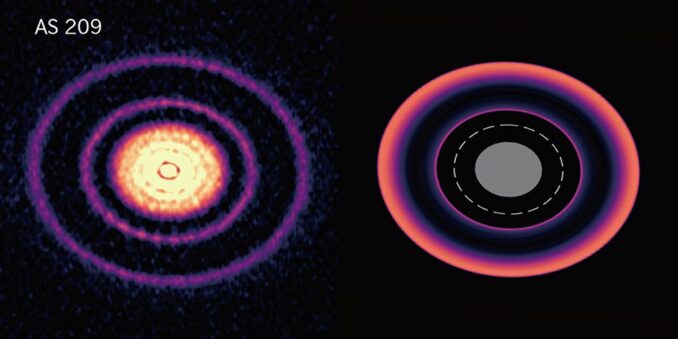

Junge Sterne sind von protoplanetaren Scheiben aus Gas und Staub umgeben. Eines der weltweit leistungsfähigsten Radioteleskope, das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), hat eine Vielzahl Muster von dichteren und weniger dichten Ringen und Lücken in diesen protoplanetaren Scheiben beobachtet. Gravitative Effekte von Planeten, die in den Scheiben entstehen, sind eine Theorie, um diese Strukturen zu erklären, aber Nachfolgebeobachtungen, die nach Planeten in der Nähe der Ringe suchten, waren weitgehend erfolglos.

In dieser Studie nutzte ein Team der Ibaraki University, der Kogakuin University und der Tohoku University in Japan den weltweit leistungsfähigsten Supercomputer für astronomische Zwecke. Mit dem ATERUI II am National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) simulierten sie einen Planeten, der sich von seinem ursprünglichen Entstehungsort entfernt. Die Ergebnisse des Teams zeigten, dass in Scheiben mit geringer Viskosität ein am ursprünglichen Entstehungsort des Planeten gebildeter Ring sich nicht fortbewegt, wenn der Planet nach innen in Richtung Zentralstern wandert. In der zweiten Phase beginnt sich der anfängliche Ring zu deformieren und an der neuen Position des Planeten beginnt sich ein zweiter Ring zu bilden. In der dritten Phase verschwindet der erste Ring und nur der zweite Ring bleibt bestehen.

Diese Ergebnisse helfen zu erklären, warum Planeten selten nahe der äußeren Ringe beobachtet werden. Die drei in den Simulationen identifizierten Phasen passen gut zu den Mustern, die in echten Ringen beobachtet wurden. Beobachtungen der nächsten Teleskopgeneration mit höherer Auflösung, die besser nach Planeten nahe dem Zentralstern suchen können, werden helfen festzustellen, wie gut diese Simulationen mit der Realität übereinstimmen.

Die Studie mit dem Titel „Dust rings as a footprint of planet formation in a protoplanetary disk“ von Kazuhiro D. Kanagawa et al. erschien am 12. November 2021 im Astrophysical Journal.

(THK)

Antworten