Im August gaben Astronomen bekannt, dass der nahe Stern Proxima Centauri einen erdgroßen Planeten namens Proxima b in seiner habitablen Zone beherbergt. Auf den ersten Blick sieht Proxima Centauri nicht wie unsere Sonne aus: Es ist ein kleiner, kühler, roter Zwergstern, der nur ein Zehntel so massereich und ein Tausendstel so hell wie die Sonne ist. Eine neue Forschungsarbeit zeigt jetzt allerdings, dass er auf eine überraschende Art und Weise sonnenähnlich ist: Er besitzt einen regelmäßigen Sternfleckenzyklus.

Sternflecken (wie Sonnenflecken) sind dunkle Gebiete auf der Oberfläche eines Sterns, wo die Temperatur etwas kühler ist als die Umgebung. Sie werden durch magnetische Felder verursacht. Ein Stern besteht aus ionisierten Gasen – Plasma genannt – und Magnetfelder können die Plasmaströmungen begrenzen und Flecken erzeugen. Veränderungen der Magnetfelder bei einem Stern können die Anzahl und Verteilung der Sternflecken beeinflussen.

Unsere Sonne durchläuft einen elfjährigen Aktivitätszyklus. Am solaren Minimum ist die Sonne nahezu fleckenfrei. Am solaren Maximum bedecken im Durchschnitt typischerweise mehr als 100 Sonnenflecken weniger als ein Prozent der Sonnenoberfläche.

Die neue Studie ergab, dass Proxima Centauri einen ähnlichen Zyklus durchläuft, der von Maximum zu Maximum sieben Jahre dauert. Allerdings ist sein Zyklus viel dramatischer. Mindestens ein Fünftel der Sternoberfläche ist gleichzeitig von Flecken bedeckt. Auch sind einige dieser Flecken relativ zur Größe des Sterns viel größer als die Flecken auf unserer Sonne. „Wenn auf Proxima b intelligente Außerirdische leben würden, hätten sie eine sehr dramatische Aussicht“, sagte der Hauptautor Brad Wargelin vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA).

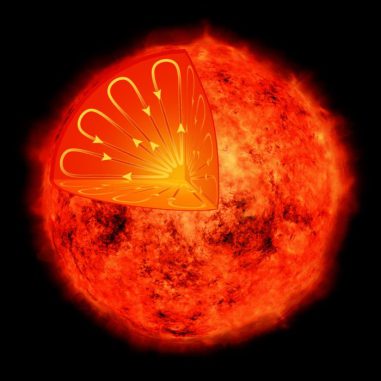

Astronomen waren überrascht, einen stellaren Aktivitätszyklus bei Proxima Centauri zu registrieren, weil sie annehmen, dass sein innerer Aufbau sich sehr von dem der Sonne unterscheidet. Das äußere Drittel der Sonne erfährt eine Auf- und Abbewegung, die als Konvektion bezeichnet wird, ähnlich kochendem Wasser in einem Topf, während der innere Bereich der Sonne relativ ruhig bleibt. Es gibt einen Unterschied in den Rotationsgeschwindigkeiten zwischen diesen beiden Regionen. Viele Astronomen vermuten, dass die Scherung, die aus diesem Unterschied hervorgeht, für die Erzeugung des magnetischen Aktivitätszyklus auf der Sonne verantwortlich ist.

Im Gegensatz dazu sollte das Innere eines kleinen, roten Zwergsterns wie Proxima Centauri bis in den Kernbereich konvektiv sein. Infolgedessen sollte er keinen regelmäßigen Aktivitätszyklus erfahren. „Die Existenz eines Zyklus bei Proxima Centauri zeigt, dass wir die Erzeugung der stellaren Magnetfelder nicht so gut verstehen, wie wir dachten“, sagte der Co-Autor Jeremy Drake vom CfA.

Die Studie beschäftigt sich nicht damit, ob der Aktivitätszyklus von Proxima Centauri die potenzielle Bewohnbarkeit des Planeten Proxima b beeinflussen würde. Die Theorie besagt, dass Flares oder ein Sternwind, beides verursacht durch Magnetfelder, den Planeten veröden und jegliche Atmosphäre wegreißen könnten. In diesem Fall könnte Proxima b mehr wie der Erdmond sein: In der habitablen Zone beheimatet, aber nicht für Leben geeignet.

„Direkte Beobachtungen von Proxima b werden noch eine lange Zeit auf sich warten lassen. Bis dahin ist es der beste Weg, den Stern zu untersuchen und diese Informationen dann in Theorien über Stern-Planet-Wechselwirkungen einzufügen“, sagte der Co-Autor Steve Saar.

Das Team registrierte den Aktivitätszyklus mit Hilfe bodenbasierter Beobachtungen des All Sky Automated Survey sowie weltraumbasierter Röntgenmessungen verschiedener Missionen, darunter Swift, Chandra und XMM-Newton. Die Ergebnisse wurden zur Veröffentlichung in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society akzeptiert und erscheinen online.

Das Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) mit Hauptsitz in Cambridge (Massachusetts) ist ein Gemeinschaftsprojekt des Smithsonian Astrophysical Observatory und des Harvard College Observatory. Wissenschaftler aus sechs Forschungsabteilungen untersuchen hier den Ursprung, die Entwicklung und das endgültige Schicksal des Universums.

Quelle: https://www.cfa.harvard.edu/news/2016-25

(THK)

Antworten