Unsere Milchstraßen-Galaxie ist ein Mitglied einer Galaxienansammlung, der sogenannten Lokalen Gruppe. Zur Lokalen Gruppe gehören etwa 50 Galaxien, wobei das andere große Mitglied die 2,3 Millionen Lichtjahre entfernte Andromeda-Galaxie ist. Die meisten Galaxien befinden sich in Galaxienhaufen, und der uns am nächsten liegende Galaxienhaufen ist der Virgo-Galaxienhaufen mit etwa 2.000 Mitgliedern. Der Raum zwischen den Galaxien ist nicht leer, sondern mit heißem, ionisierten Gas gefüllt. Diese Materie weist Temperaturen im Bereich von zig Millionen Kelvin auf und emittiert Röntgenstrahlung.

Die Entwicklung von Galaxienhaufen ist ein Schlüsselmerkmal der Evolution von Galaxien, aber unser Wissen ist bemerkenswert unvollständig. Ein Problem bezieht sich auf das Schicksal dieses heißen, Röntgenstrahlung emittierenden Gases. In den Kernen von Galaxienhaufen wird das Gas auf hohe Temperaturen aufgeheizt, während es in Richtung des Zentrums fällt. Auch einige andere Prozesse heizen es auf.

Das Rätsel ist, warum sich dieses heiße Gas nicht effizienter abkühlt und in Richtung des Zentrums des Galaxienhaufens fällt, wo es Sternentstehungsprozesse auslösen könnte. Die gängige Vermutung besagt, dass ausströmende Jets von supermassiven Schwarzen Löchern oder vielleicht andere Formen von Feedback die Entstehung solcher „Kühlströmungen“ verhindern, aber die Ausarbeitung der Einzelheiten dieses Mechanismus ist schwierig.

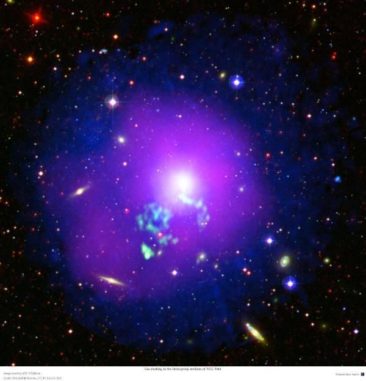

Der Galaxienhaufen NGC 5044 ist eine der hellsten Röntgengruppen am Himmel und wurde intensiv untersucht. Man weiß, dass seine Zentralregion etwa hundert Millionen Sonnenmassen in Form von molekularem Gas enthält, wie aus Beobachtungen von Kohlenstoffmonixidgas hervorgeht. Diese Beobachtungsergebnisse wurden jedoch entweder mit einer sehr geringen räumlichen Auflösung gemacht („Einzelschüssel-Teleskope“), welche das gesamte Gasvorkommen messen, oder mit der sehr hohen räumlichen Auflösung des ALMA-Observatoriums, das insbesondere kleine Substrukturen in der Größenordnung von 50 Lichtjahren erkennen kann.

Diese früheren Ergebnisse übersahen nicht nur das Gas in den mittelgroßen Strukturen, die für unser Wissen über das Verhalten der Kühlströmungen entscheidend sind, sondern warfen auch ein Problem auf: Die Gesamtmenge des gemessenen kühlen Gases war mehr als doppelt so groß wie jene in den kleinen Substrukturen, was dafür sprach, dass ein großer Anteil nicht berücksichtigt wurde.

Die Astronomen Gerrit Schellenberger, Laurence David, Jan Vrtilek, Ewan O’Sullivan, Bill Forman, und Christine Jones vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) leiteten ein Team, das zwölf Antennen des ALMA-Observatoriums nutzte, um die fehlenden Daten zu ergänzen. Sie kombinierten ihre Ergebnisse mit den früheren Beobachtungen, um ein konsistentes Bild der Kühlströmungen in diesem Galaxienhaufen zu zeichnen.

Sie bestätigen die Gesamtmasse des molekularen Gases und machten in einem zweiten Schritt Gebrauch von der überragenden räumlichen Auflösung des Interferometers, um zehn einzelne Wolken aus molekularem Gas zu registrieren. Diese Wolken machen etwa 70 Prozent der Gesamtemissionen des kühlen Gases in dem Galaxienhaufen aus. Zwei der Wolken scheinen mit einer Geschwindigkeit von 250 Kilometern pro Sekunde in Richtung des supermassiven Schwarzen Lochs zu fallen und sind derzeit geschätzte 50 Lichtjahre von ihm entfernt.

Die Ergebnisse lösen die früheren Widersprüchlichkeiten hinsichtlich der Kühlströmung in diesem Galaxienhaufen und helfen das Rätsel um das Schicksal des Gases in Kühlströmungen in den Zentren von Galaxienhaufen anzugehen.

Abhandlung: „Atacama Compact Array Measurements of the Molecular Mass in the NGC 5044 Cooling Flow Group“ von Gerrit Schellenberger, Laurence P. David, Jan Vrtilek, Ewan O’Sullivan, Jeremy Lim, William Forman, Ming Sun, Francoise Combes, Philippe Salome, Christine Jones, Simona Giacintucci, Alastair Edge, Fabio Gastaldello, Pasquale Temi, Fabrizio Brighenti und Sandro Bardelli, ApJ, 894, 72, 2020.

(THK)

Antworten